Cagnac-les-Mines, Albigeois, Languedoc

À la demande du Foyer Rural de Cagnac-de-les-Mines (81), nous avons effectué une étude sur le patrimoine héraldique présent dans la chapelle Sant-Dalmaze de Cagnac, désacralisée et entretenue maintenant par les bénévoles de l’association, avec l’aide de la commune, propriétaire du bâtiment. Nous en partageons les conclusions provisoires avec notre lectorat. Bona lecture1.

Etude héraldique de la chapelle Saint-Dalmaze de Cagnac (81)

Inventaire du patrimoine héraldique

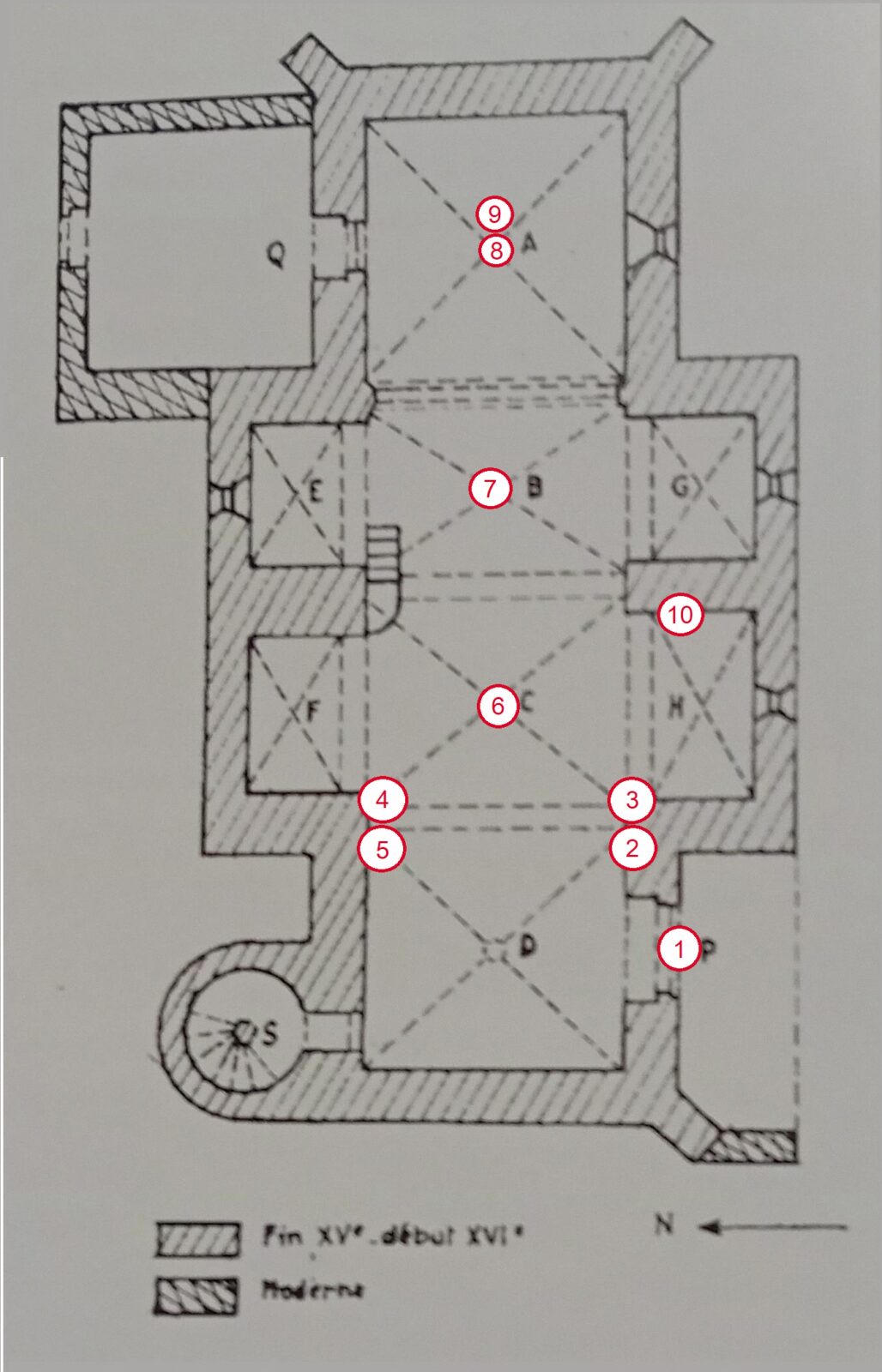

Plan de l’édifice avec les occurrences héraldiques.

- Portail d’entrée – clé de voûte – écu à la fleur de lis au pied nourri, accompagnée en chef de deux étoiles à six raies.

- Première travée – culot de voûte – écu à trois barres chargées de cinq étoiles à six ou sept raies.

- Deuxième travée – culot de voûte – écu à la croix de Saint Sébastien, accompagnée de deux étoiles à six raies.

- Deuxième travée – culot de voûte – écu au montflorit.

- Première travée – culot de voûte – écu à la croix de Saint Antoine accompagnée de deux étoiles à six raies.

- Deuxième travée – clé de voûte – écu chargé probablement des instruments de la Passion.

- Troisième travée – clé de voûte – écu chargé des lettres IsH du monogramme du Christ.

- Chevet – clé de voûte – écu lisse repeint d’argent à la croix recroisetée d’or, cantonnée de quatre croisettes du même.

- Chevet – voûte – ensemble de quatre écus peints d’azur à trois fleurs de lis d’or.

- Chapelles, nef, chevet – longue litre funéraire – aucun écu visible.

Etude préliminaire des pièces et ensembles héraldiques présents2

1/ L’écu ornant la clé de voûte du portail d’entrée gothique de l’église présente une version assez rare de la fleur de lis, dont le pied est traité d’une façon très originale. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une fleur de lis au pied coupé, mais dont le pied est ici unique et arrondi vers le bas. Il pourrait s’agir plus simplement d’un fleuron. Ce meuble est accompagné de deux étoiles à six rais posées en chef de part et d’autre du pétale central. Nous verrons plus loin que ce type d’étoile orne trois des quatre autres écus contemporains du n°1 (les n°2, 3 et 5). Ce premier écu est très probablement datable de la campagne de construction mentionnée dans le testament de Pons del Puech en 1456, soit du milieu du 15e siècle. Nous reviendrons sur la présence de cette fleur de lis ici, et quelles peuvent être ses relations avec les armoiries des del Puech.

2 – 3 – 4 – 5 / Les quatre écus ornant les culots situés aux départs de deux arrêtes des voutes des 1ère et 2ème travées, font manifestement partie d’un même ensemble, d’un même projet iconographique et armorial. Ainsi, ils sont placés les uns en face des autres, sur les culots adjacents aux tailloirs des arcs séparant les deux travées.

Les deux écus situés du côté des chapelles latérales (n°3 et 4) indiquent la vocation de ces dernières. En effet, l’écu n°3 présente une croix au pied empenné accostée de deux étoiles à six rais. Les pennes ornant le pied de la croix rappelle le martyre de Saint-Sébastien et la flèche qui est un de ses attributs. Or, nous savons qu’une chapelle de l’église était dédiée à Saint-Sébastien. Même chose avec l’écu n°4 qui évoque le patronage de Saint-Antoine pour cette deuxième chapelle. L’écu présente un Tau, ou croix de Saint-Antoine, fixé au bout d’une hampe courte et accosté lui aussi de deux étoiles à six rais.

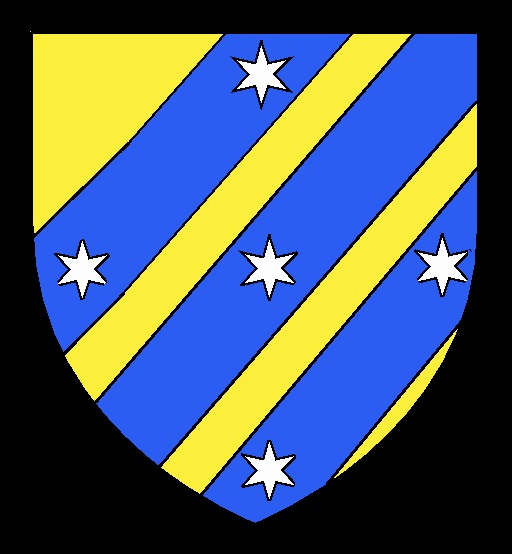

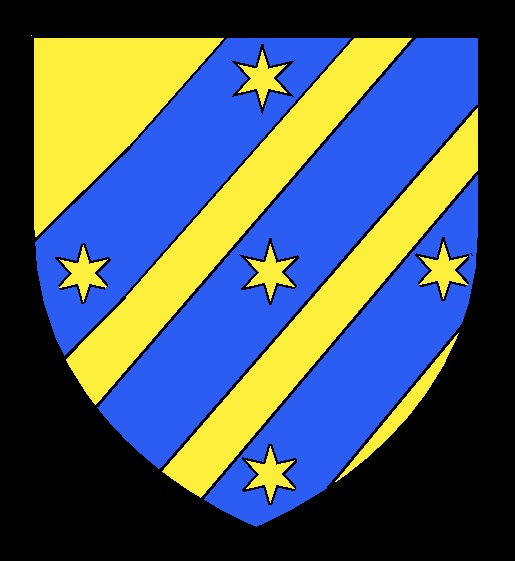

Ces étoiles à six (ou sept) rais se retrouvent enfin sur l’écu n°2 qui présente trois barres chargées de cinq étoiles (2, 1, 2).

Ce qui semble être un reste de polychromie peut laisser penser que le blason était possiblement le suivant :

Nous n’avons pour l’instant, pas pu identifier ces armoiries, mais il s’agit probablement des armes d’un lignage allié des del Puech de Cagnac. La présence des étoiles est peut-être à mettre en relation avec celles présentes sur les écus 1, 3 et 4. Il pourrait s’agir d’une marque identitaire que ce lignage aurait voulu faire figurer sur plusieurs écus.

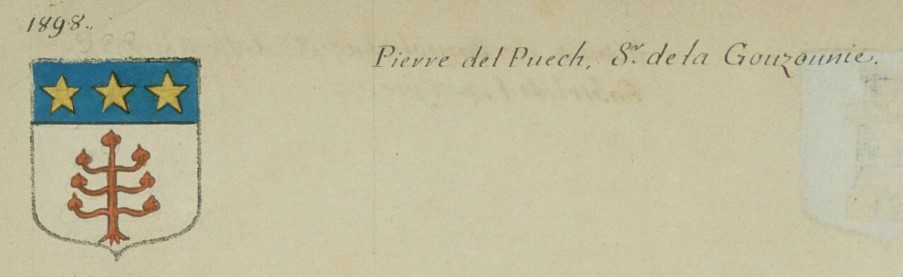

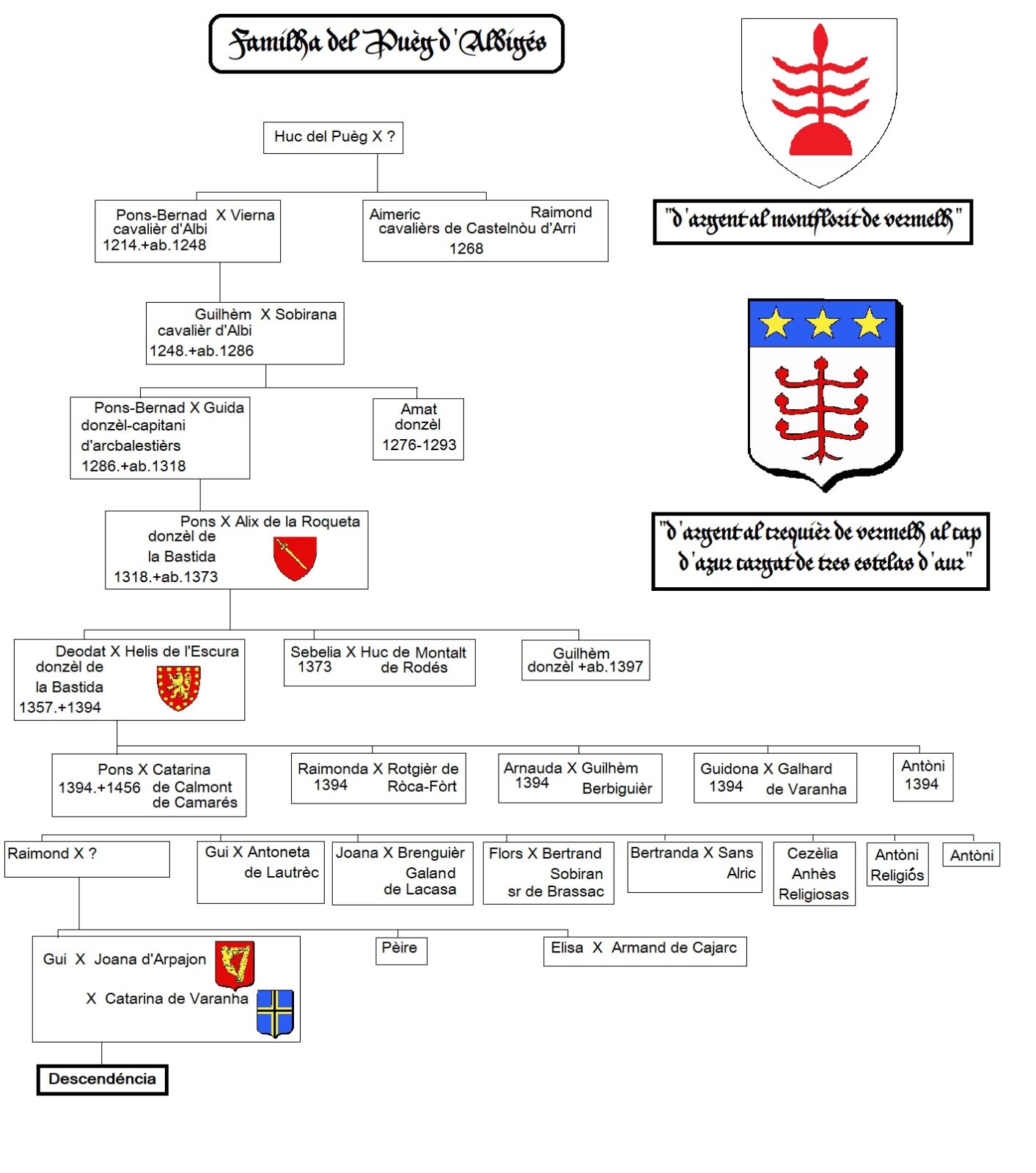

L’écu n°5 pour sa part, est clairement à identifier avec celui du lignage bien connu des seigneurs de Cagnac : les del Puech, au nom plus tard francisé en Dupuy ou du Puy. En effet, le meuble héraldique qui y est représenté est un montflorit occitan, tout à fait caractéristique de l’héraldique occitane médiévale. Ce meuble que l’on rencontre principalement en Languedoc, mais aussi en Guyenne et Gascogne est constitué d’un mont planté d’un végétal stylisé évoquant le créquier mais bien plus probablement encore, la fleur de lis. Le montflorit, assez commun aux 13e-14e siècles avait quasiment toujours une valeur parlante pour rappeler le nom du lignage ou de la ville qui l’avait adopté. Ainsi, nous trouvons beaucoup de Pech, Puech, Pujol, Mont…, symbolisés par ce meuble tout à fait original et identitaire de nos régions occitanes. Ce caractère endémique est probablement une des raisons pour laquelle, avec le développement du pouvoir capétien, de nombreuses armoiries occitanes au montflorit ont progressivement été francisées pour mieux adhérer aux usages héraldiques français qui ne connaissaient pas ce meuble spécifique.

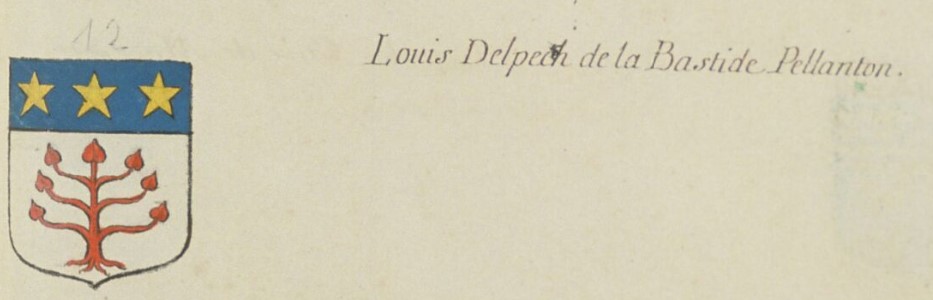

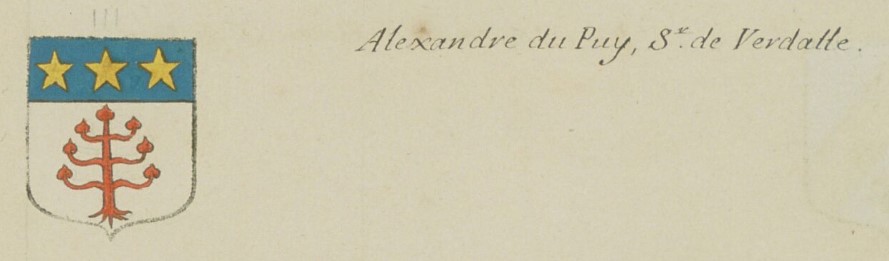

Chez les del Puech de Cagnac, le montflorit va évoluer vers un créquier accompagné d’un chef d’azur à trois étoiles d’or, comme on peut le voir sur l’écu de Louis del Puech, premier consul d’Albi en 1685 et sur ceux de trois de ses parents à la toute fin du 17e siècle. La couleur du champ de l’écu, d’or pour Louis en 1685 est d’argent pour les autres écus3. Certains blasonnements évoquent aussi un épi de millet de gueules, tigé et feuillé de six feuilles de même4, plutôt qu’un créquier. Cela montre bien l’indécision des hérauts modernes face à ce meuble devenu énigmatique. Mais pour nous, il s’agit indubitablement d’une évolution d’un montflorit parlant médiéval.

La présence de ce chef d’azur à trois étoiles d’or n’est pas sans rappeler les armoiries de l’écu n°2 et cette donnée nous conforte dans l’hypothèse qu’il pourrait s’agir alors d’une famille alliée dont les armes auraient pu être en partie intégrées à celle des del Puech, pour rappeler cette alliance ; un chef d’azur chargé d’étoiles d’or à l’image des barres portant les mêmes astres dorés. Cette adoption d’armoiries ou de parts d’armoiries était assez fréquente, notamment lorsque la famille de la mariée tombait en quenouille à l’occasion du mariage. Certains contrats de mariage stipulaient que l’époux devait relever les armoiries et souvent le nom de la famille de son épouse.

Cependant, aucune donnée généalogique recueillie jusqu’alors ne vient confirmer cette hypothèse.

En effet, la généalogie des del Puech de Cagnac est relativement parcellaire, et probablement parasitée par celles des nombreux autres lignages ayant porté le nom assez fréquent de del Pech, del Puech, du Puy, etc… Une filiation assez bien étayée et argumentée est proposée par Vitton de Saint-Allais. Bien que non exempte d’erreurs et d’approximations, notamment dans les premiers degrés de filiation, elle reste cependant une source d’informations assez fiables pour les 15e et 16e siècles qui nous intéressent pour la datation de cet ensemble héraldique, contemporain de la construction de l’église. La meilleure source d’information reste cependant le recueil de copies d’actes originaux effectuée au 18e siècle pour l’admission des membres de la famille aux honneurs de la cour5. Le dépouillement de ces actes nous permet de dresser un tableau généalogique assez précis entre la fin du 12e siècle et le commencement du 16e siècle.

Pons del Puech, qui mentionne l’église dans son testament, avait épousé Catherine de Calmont. Cette dernière était issue de la famille de Calmont du Rouergue méridional qui tenait des parts de la coseigneurie de Camarès (Camarès, 12), et différente des Calmont d’Olt. L’identité héraldique de ce lignage n’est pas connue.

Le nom de l’épouse de Raimond del Puech, fils de Pons et probable continuateur de l’église, n’est pas clairement attesté. En effet, seul M. de Saint-Allais6 le dit marié avec N… de la Borne, mais aucune preuve textuelle à notre connaissance ne vient attester cette union et ce lignage de la Borne, dont serait issue cette épouse, nous est totalement inconnu en Albigeois et alentours.

Qu’il s’agisse donc de l’une comme de l’autre, les armoiries des épouses des del Puech bâtisseurs de l’église Saint-Dalmaze, ne sont pas connues, ce qui nous empêche pour l’instant d’identifier avec certitude cet écu aux barres chargées d’étoiles7. Ce quatrième écu restera donc pour l’instant non identifié, en espérant que des découvertes ultérieures puissent nous amener des éléments décisifs pour avancer sur ce sujet.

6/ La clé de voute de la deuxième travée porte un écu compris dans un quadrilobe à redans.

La gravure y est assez fruste et les couches de badigeon n’aident pas à la lecture des éléments visibles. Cependant, il semble bien qu’il s’agit des instruments de la Passion du Christ, thème assez courant dans les décors liturgiques. En effet, on peut observer assez clairement la Sainte Eponge placée verticalement accompagnée à dextre du fouet et peut-être des tenailles. L’élément supérieur pourrait représenter la Sainte Lance posée horizontalement et à senestre un marteau ou un clou assez maladroits. Malgré tout, même si le thème général semble assuré, le détail de chaque élément ne pourrait être affiné que par une observation plus précise des gravures in situ.

7/ La clé de voute de la troisième travée est elle aussi chargée d’un écu non héraldique car gravé au monogramme du Christ IHS (gravé ici par erreur IsH) pour Iesus Hominum Salvator. Il sort donc du cadre de notre étude.

8-9/ La clé de voute du choeur présente quant à elle un écu lisse peint assez maladroitement à une époque indéterminée. Le motif héraldique présent rappelle les armes du royaume de Jérusalem avec un blason “d’argent à la croix potencée d’or cantonnée de quatre croisettes du même”. Cette version montrerait ici un pied fiché qui n’est pas traditionnelement présent dans ces armoiries. Il est difficile de proposer une quelconque datation pour cette peinture.

Elle pourrait cependant être contemporaine de celle des voutains environnants qui portent à leur tour chacun un écu au champ d’azur assez effacé. Sur deux d’entre eux, et particulièrement celui de l’ouest, on distingue les trois fleurs de lis d’or capétiennes. Elise et Pierrette Berges8 ont proposé de dater les peintures de cette voute de la première moitié du 16e siècle et le style des écus et la présence des armes des rois de France à trois fleurs de lis, apparues au 14e siècle, ne peuvent que conforter cette opinion. On sait par ailleurs, que l’idée de Croisade eut un regain d’intérêt à cette époque, expliquant peut-être la présence de la croix de Jérusalem à proximité.

10/ Nous terminerons notre étude en mentionnant la présence d’une litre funéraire visible notamment sur le mur oriental de la première chapelle sud, mais qui courait probablement au delà, avant que les enduits ne disparaissent. Bien que ne comportant aujourd’hui aucun écu visible, elle devait auparavant présenter selon toute vraissemblance les armes des seigneurs ayant droit de sépulture dans l’église Saint-Dalmaze aux 17e ou 18e siècles. On ne peut que regretter cette absence de vestiges héraldiques plus récents qui auraient pu prolonger notre étude au delà du 16e siècle.

Conclusion

Au-delà du nombre d’écus observables, c’est l’ensemble présent aux piliers de la première travée qui retient en particulier notre attention. En effet, ce décor assez riche associe deux écus dédiés aux saints patrons des chapelles latérales voisines et des armes laïques, probablement matrimoniales. Une de ces dernières présente le montflorit lignager des seigneurs del Puech de Canhac qui évoluera progressivement au fil des siècles vers un créquier. La fleur de lis assez originale du portail d’entrée représente d’ailleurs peut-être une première évolution des armes originelles au montflorit, vers celles au chef chargé d’étoiles, peut être héritées d’une alliance non identifiée. En effet, plus qu’à un créquier, le végétal présent au montflorit était associé au Moyen-âge à la fleur de lis, comme en témoignent les proches montfloronats d’origine catalane.

Olivier Daillut-Calvignac

Mars 2024

- Cet article est donc basé sur un document de travail et doit être pris ainsi. Des approfondissements postérieurs viendront peut-être un jour affiner nos connaissances sur le patrimoine héraldique de cet édifice.

- Les numéros renvoient aux éléments héraldiques référencés sur le plan

- Il se pourrait que que cette unique version au champ d’or soit erronée, tous les autres blasonnements donnant un champ d’argent.

- La branche del Puech de la Bastide, maintenue noble en 1604 et 1668, fit ses preuves pour les services militaires en 1745 et huit fois pour Saint-Cyr de 1700 à 1788 sous le nom « del Puech » (d’après Henri Jougla de Morenas, Grand Armorial de France, tome 5, page 395.) A ces occasions est donnée la description d’armoiries “d’argent à un épi de millet de gueules, tigé et feuillé de six feuilles de même, posé en pal à un chef d’azur chargé de trois étoiles d’or”. Cet épi de millet est identifié comme un créquier dans l’Armorial du Tarn de Charles Portal.

- L-N Chérin, Admission aux Honneurs de la Cour, BN, département des manuscrits, fonds Chérin 165, dossier 3341

- M. de Saint-Allais, Nobiliaire universel de France, 1873, T.5, p.37.

- Si nous descendons encore une génération, les deux épouses consécutives de Gui del Puech, à savoir chronologiquement Jeanne d’Arpajon et Flor de Barainhe, ne portaient pas les armoiries visibles sur le culot qui nous intéresse ici.

- E. et P. Berges, Les peintures murales de l’église Saint-Dalmaze, in Bulletin Monumental, tome 159, n°4, 2001, pp.317-320.